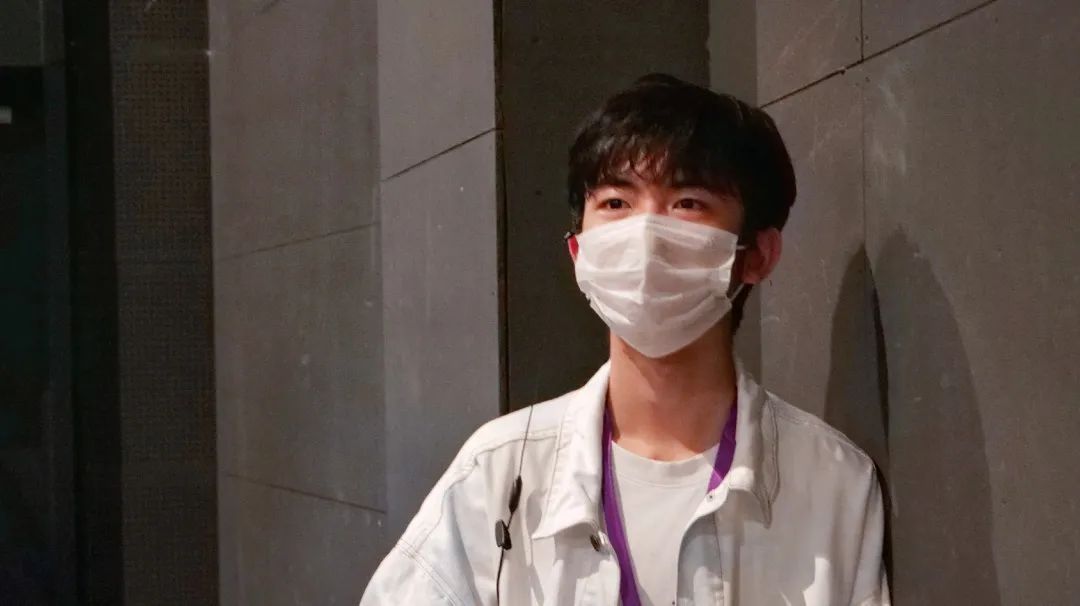

杨宗郁来自辽宁,现就读于清华大学探微书院化学生物学+高分子材料与工程专业,是清华大学强基计划的第一届学员,也是一位与诗词相伴多年的逐梦少年。

缘起

杨宗郁上学前在爷爷家生活,爷爷教了他很多古诗词,渐渐引起了他对古诗词的兴趣。自《中国诗词大会》第一季开播以来,杨宗郁就是它的忠实观众。当时只有初中二年级的他有时会有“百人团怎么这题也答不出来”的感慨,因而逐渐产生了“我去我也行”的冲动。

直到此次参加第六季节目,他才深刻感受到了临场时的压力:当你置身于舞台中央时,内心充满着强烈的紧张感——“原来在这我也答不对”。

这次能够参加诗词大会,于杨宗郁而言,是期待已久的实现梦想的机会,因此感触良多。这感触,不仅是圆梦带来的满足感,更是遇到和他一样热爱诗词的一群人时给予的惊喜感。从志同道合的小伙伴身上、以及参与整个节目过程中,他学到了很多——不只囿于诗词上的见闻,也包括结识知己的宝贵经历。

不灭

进入清华大学主修化学生物学的探微书院后,杨宗郁对文理思维的交融有了更为深刻的体会。文科生与理科生的浪漫各有其独特的魅力。比如化学的理科生浪漫——“一看到你和别人在一起,我内心的pH值就会小于7”。

而文科生更多地是用感性的思维去体会生活中的事物,去感受微风、阳光等一切美好的东西。从高中到大学,他觉得有时候用文科的思维方式去思考理科的一些问题往往会有令人惊喜的结果。当你用条理性较强的思维方式想不通时,不妨用感性的思维方式跳脱出去试试。

多年相伴,诗词早已渗透到杨宗郁生活中的方方面面,在他的生命中扮演着重要的角色。进入清华大学后,他从未放弃对诗词的追逐。假期每天填写健康日报后在班级群打卡时,他会与同学一起使用飞花令接龙;在朋友圈转发推送时,他会用一些比较契合的诗词作为文案;看到与诗词有关的公众号时,他会分享到朋友圈……

潜移默化中,杨宗郁在用自己的方式向他人展示诗词的魅力。包括《中国诗词大会》这个节目,之前没有看过的同学可能因为知道“哦杨宗郁要参加”而去看一看。正如他所说:“我对诗词的热爱能影响其他人,蛮不错的。”

不灭

杨宗郁一直很喜欢叶嘉莹先生的一句话:“古典诗词蕴含了古代仁人志士所有的志趣、品格、襟抱和修养。”

阅读古典诗词是一个让人心灵不死的过程。在较为规律并且周而复始的生活中,有时候我们不经意间会被一首小诗触及内心,觉得生活充满意味。

杨宗郁对央视新闻的推送中这样一句话印象深刻:“人这一生,无论是万人之上威风八面或是躺在床上睁眼吃饭闭眼睡觉,最终都会归于尘土。”

每个人的一生或许都如同西西弗斯向山上推动巨石。对他而言,诗词能把荒芜变成繁荣,让生命有价值。或者说,这个石头滚下来,他在下山去捡石头的时候,诗词能让路边长满鲜花。